施設・サービス案内

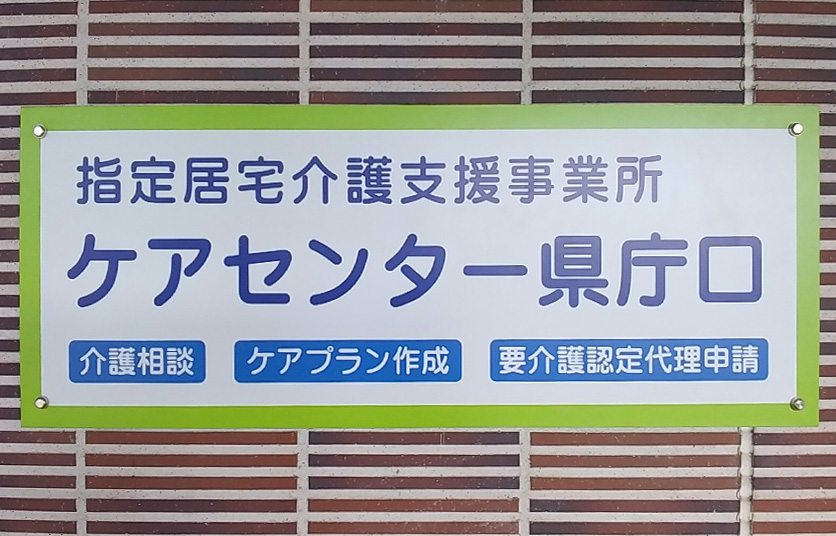

アットホーム福岡

福岡県庁のお膝元、天神・博多への

アクセス良好な施設です。

活気あふれる博多の街を身近で感じられます。

サービス付き高齢者向け住宅/

居宅介護支援事業所 サービス内容はコチラ

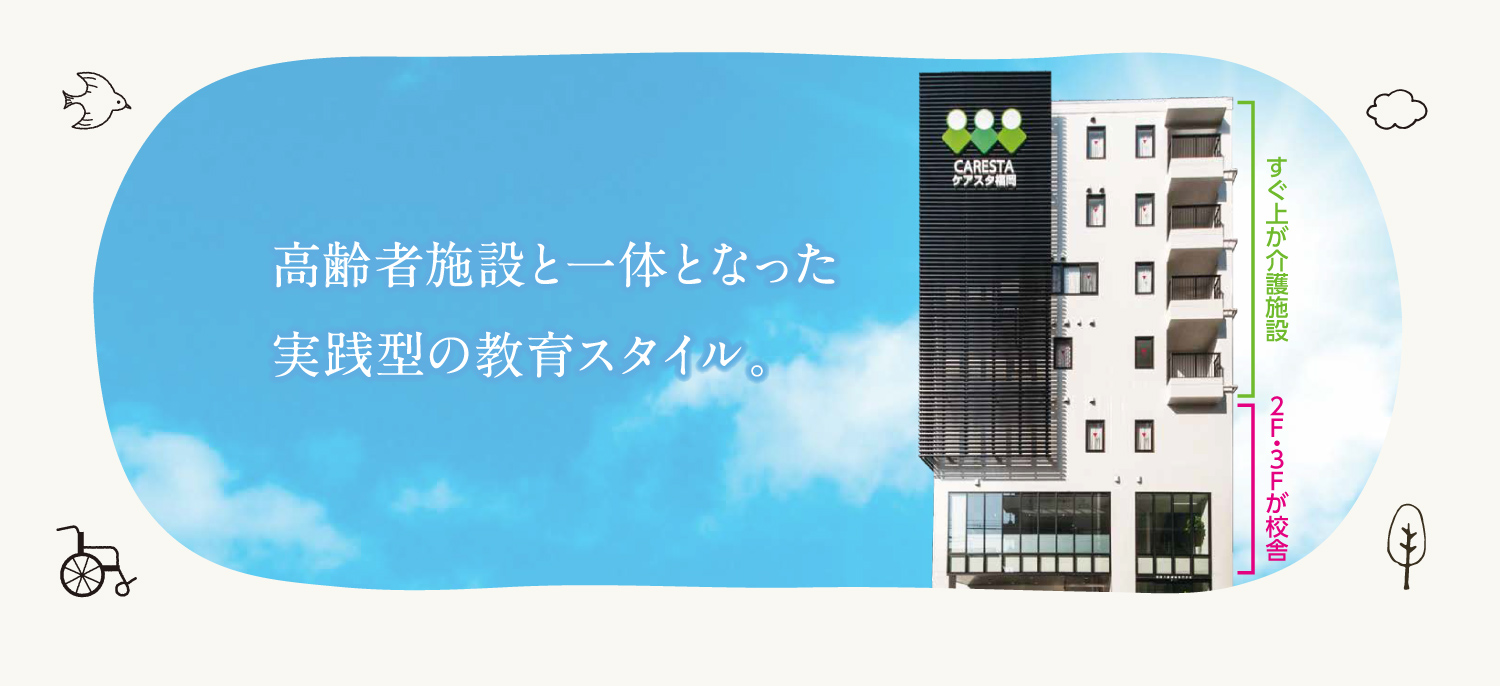

ケアスタ福岡

県営東公園を一望でき、

博多祇園山笠の博多っ子や十日恵比須神社の

博多商人祭りを肌で感じられる施設です。

小規模多機能型居宅介護/デイサービス サービス内容はコチラ

求人情報

一緒にお客様の“笑顔”を

増やしませんか?

〈最新の求人〉

| 更新日 | 勤務地 | 職種 | 雇用形態 | 賃金 | 詳細 |

|---|---|---|---|---|---|

| 2024.4.17 | アットホーム板付 | 介護職員(特養) | 正職員 | 月額198,000円〜218,000円+諸手当 | 詳細はこちら |

| 2024.4.17 | アットホーム板付 | 介護職員(GH) | 正職員 | 月額209,000円〜229,000円+諸手当 | 詳細はこちら |

| 2024.4.1 | ケアスタ福岡 | 介護職員(DS) | 正職員 | 月額 195,500円~215,500円 | 詳細はこちら |

| 2024.4.1 | ケアスタ福岡 | 送迎ドライバー | パート | 時給 950円〜1,150円 | 詳細はこちら |

| 2024.4.1 | アットホーム諸岡 | 看護職員(特養) | 正職員 | 月給 233,000円~263,000円+諸手当 | 詳細はこちら |

右にスクロールして情報を確認できます

詳しくはコチラ